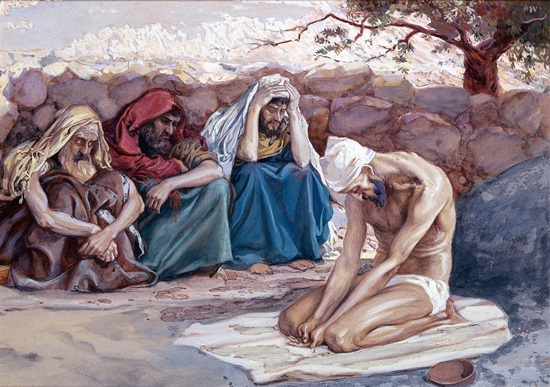

《約伯和他的三個朋友》(Job and His Three Friends),詹姆士•迪索(James Tissot),1896-1902年。(圖片來源/Artvee)

(二)連連哀歎,上帝卻依然沉默?

第7章,約伯開始把目光轉向上帝。他向上帝說話。整體上,這是約伯向上帝的哀歎,其實也就是他的禱告。我們分為四段來看。

第一段是1-5節,約伯還沒有直接向上帝說話,而是為他所受的苦難哀歎。1-2節的約伯,好像是一個代言人,是現今打工人的嘴替,是在為996代言。他哀歎世人的勞苦,藉著這樣的哀歎,約伯實際上是在說:「看哪,即便一個奴隸在烈日下勞作,至少也可以在黑夜,或在樹蔭下休息一會兒;即使一個雇工在辛勤工作後也能期待得到他應得的薪水。而我,卻得不到解脫,好讓我的悲傷得以平復。看哪,我的苦難沒有窮盡。」請注意,學者們認為,這裡希伯來文的「日月」、「夜」這些詞彙,暗示約伯遭受了長達數月甚至數年的痛苦。因著皮膚的潰爛、瘙癢以及心靈上的煎熬、折磨,他整夜整夜地無法入睡,他失眠,翻來覆去直到天亮,忍受著疼痛的折磨。第一段,約伯在哀歎他無盡的愁苦。

第二段是6-10節,哀歎生命的短暫,約伯盼望並確信自己即將死去。這裡有三個比喻,一個是他回憶過去的日子,比織布機上的梭子還快。可能很多人沒有見過織布機,但也許聽過成語:日月如梭或歲月如梭。是完全一樣的意思,即約伯的日子比織布機上來回翻飛的梭子還快。這表明,約伯認為,上帝即將結束他的生命。後半句,更好的翻譯是:在毫無盼望中結束。他感歎,我的日子比梭更快,就要在毫無盼望中結束了!再一次,他清楚表明,現在他沒有指望,充滿了絕望。第二個暗喻,他開始直接向上帝呼籲:「求你紀念我生命的短暫!」他的生命彷彿只是一口氣,短暫,沒有實質,沒有持久的意義。這和《傳道書》所傳達的觀念很相似。第三個暗喻,如同雲在天空中,出現一會兒就消失,人下到陰間,也就消失得無影無蹤。約伯相信他即將死亡,第8節,「你的眼目」是指上帝的眼目,甚至連上帝都無法再看到他,當然這是誇張的表達,強調死亡使人從地上完全消失,沒有人會記得。約伯在哀歎他生命的短暫。

第三段是11-16節,約伯再次哀歎,上帝與他為敵。約伯逐漸吐露他更真實的心聲,他向上帝發出抱怨,抱怨上帝折磨他。約伯說,我靈愁苦,要發出言語;我心苦惱,要吐露哀情。他宣告:「我不再克制自己的言語,我要開始向上帝,你,吐苦水了!」前面還比較含糊,比較克制,現在他愈發直接、大膽。首先,他抱怨上帝防守他,懲罰他,如同對付洋海和大魚。大魚就是海怪,在古近東文化裡,象徵著邪惡混亂的勢力,是上帝的敵人。比如《以西結書》29章3節提到,埃及作為上帝的敵人,是一條臥在河中的大魚。約伯更明確地表示,上帝把他視為敵人在防守他。他的言語中甚至還略帶諷刺與牢騷,意思是:「上帝啊,我算什麼呢,不過是小民一個,至於您用這麼大陣仗嗎?有點小題大做了吧?」然後,他抱怨上帝,甚至用夢和異象驚駭、恐嚇他。約伯應該是常常做噩夢,在夢中被異象,被一些恐怖的畫面驚醒。如果用現代醫學的診斷標準,這種噩夢、異象、閃回,是比較典型的創傷後應激障礙(PTSD)的表現,是人在經歷重大傷痛後,心思意念不斷、反覆地被受創時的痛苦侵襲而出現的身體症狀。的確,約伯正在遭受著一定程度的抑鬱、焦慮的苦楚,有創傷後的應激反應。親愛的弟兄姊妹,如果你曾有過持續地生命陷在黑暗中的經歷,那一定能略略體會約伯的哀慟。在這樣的光景中,求死的意念遠遠大過求生。所以,到15、16節,他絕望地呼求上帝:「你任憑我吧!」「別管我了!」「我厭棄我的生命!」15節說寧肯噎死,表示是被上帝殺死,而不是自殺。

《天路歷程》的作者約翰•班揚因堅持信仰,一生有13年是在監獄裡度過的。他在獄中備受煎熬時寫了《天路歷程》,並在其中引用了《約伯記》7章15節這節經文。當基督徒在疑惑城的地牢深處感到毫無盼望時,對他的同伴這樣說:「弟兄啊,該怎麼辦呢?我們這日子過得真是苦啊!依我看,真不知道是這麼活著好,還是立刻去死好。我寧肯噎死,勝似留我這一身的骨頭。墳墓比這地牢還好受些呢!」是的,上帝的百姓在經歷極大患難的時候,可能會發出這樣的呼求:「主啊,要到什麼時候呢?如果餘生都是這樣,求你讓我離開這個世界吧。」在這裡,約伯哀歎上帝與他為敵,渴望死亡速速來臨,想要結束痛苦。

最後一段是17-21節,這一段同樣夾雜混合著抱怨與訴求,約伯求上帝不要再折磨他。其中一個重點是約伯在哀歎,上帝與他及他與上帝彼此之間那種親密無間的美好關係似乎沒有了,消失了。他哀歎失去與上帝的親密相交。如果大家熟悉《詩篇》第8篇,會感到第17節似曾相識。第8篇中說,「人算什麼,你竟紀念他?世人算什麼,你竟眷顧他?」(詩8:4)這是在讚美上帝賜予人尊榮,歌頌上帝與人之間的美好關係。但約伯卻以看起來相似的讚美詩,在哭訴無所不在、無所不知、無所不能的上帝每時每刻監察、懲罰他所有的罪,連針尖大小的罪都不放過,叫他寢食難安。前面,上帝似乎小題大做,現在,上帝似乎也是睚眥必報的上帝。

約伯說得對嗎?對,也不對。如果從上帝與罪的關係來看,是對的,上帝與罪毫無關係,祂恨惡一切的罪,無論多麼微小。但如果是從上帝與祂的百姓的關係來看,這其實是約伯的錯覺,是錯誤的。上帝不是小心眼,睚眥必報,在耶穌基督裡,上帝總是以笑臉迎接祂的百姓。19-21節的四個反問句,都是在表達約伯此刻感受到的那種最深的孤獨與痛苦,他感到自己失去了與上帝之間的親密相交,此刻,他感受不到上帝的慈愛與憐憫。19節,他請求上帝不要一直盯著他,可不可以暫時把目光挪開,好讓他有喘息的機會。第20-21節,約伯開始思考,他可能犯過的罪中,對上帝到底有什麼影響。其實約伯是在假設,即使他真的有罪,難道就值得上帝以如此高壓的方式來對付嗎?以至於要如此毀掉他嗎?約伯覺得,鑒察人的主,對他是如此恨惡,似乎把他當作箭靶子,令他萬箭穿心。這裡呼應了前面6章4節。在約伯看來,上帝在他身上所行的,就猶如有血海深仇一般欲除之而後快。約伯知道自己是純正的,而上帝也是充滿恩慈、大有憐憫的,既然約伯沒有犯過極其嚴重的罪,對於那些微小的罪,上帝為什麼就不能赦免呢?為什麼不放過他呢?要趕盡殺絕嗎?換句話,上帝的憐憫,為何現在向約伯完全隱藏起來了呢?所以,21節約伯不是在認罪悔改承認自己有罪。他是在為自己所受的苦抗議,他不認為自己犯了與這種懲罰成比例的任何罪。約伯此刻所關心的,是從痛苦中解脫,他不是在認罪,而是懇求上帝的憐憫。現在,落在上帝的手中,約伯覺得毫無盼望可言。只有在悲傷中,等候死亡的來臨。在結尾,他提到自己就要躺臥在塵土中,也就是死亡即將臨到。

以上,是約伯向上帝所說的話。我們聽到了他真實的心聲,他的哀歎,也是他的禱告祈求。不過,問題是上帝卻依然沉默。話都說到這個份上了,上帝依然保持沉默。約伯痛苦而迷茫。當然,其實上帝一直在那裡,在聆聽約伯的哀歎,但在很長的一段時間裡,上帝是沉默的。祂只是在靜靜地聽。

我不知這是否也是很多人的一個困惑。就是:上帝在嗎?上帝在這裡嗎?上帝在聽我嗎?上帝為什麼一直沉默呢?我都快不行了,完全堅持不住了,上帝啊,你在哪裡?在做什麼呢?我們和約伯一樣,連連哀歎,上帝卻依然沉默。為什麼?

有一部電影,名字就叫《沉默》,改編自日本小說家遠藤周作的同名小說。講述17世紀的兩名耶穌會傳教士前往日本尋找一位失蹤的神父,也是他們的恩師,到了之後,他們在日本遭受殘酷的信仰逼迫,也親眼目睹當地信徒遭受酷刑,在信仰上苦苦掙扎。親身見證殘酷現實的神父羅德里格茲,由此對他一直堅定信靠的上帝產生了疑問:為什麼上帝的百姓在絕境中苦苦禱告,哀歎,卻始終得不到回應?為何信徒在承受苦難之時,祂總是沉默以對?沉默,沉默,祂的百姓連連哀歎,上帝卻依然沉默。這實在令人絕望。你曾經有過這樣的絕望嗎?現在有類似的絕望嗎?(待續)

※本系列文章授權自生命樹輔導研究中心。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 轉寄

轉寄