作者 巴刻(J. I. Packer) 2025.08.10

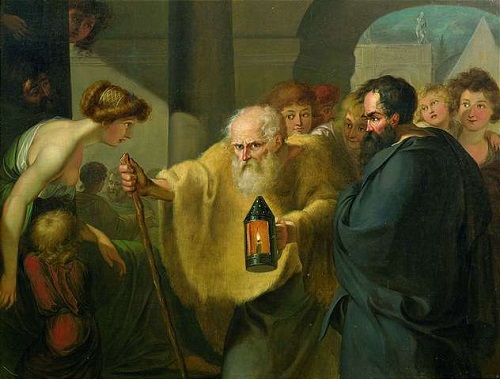

《第歐根尼尋找一個誠實的人》(Diogenes Searching for an Honest Man),約翰·海因里希·威廉·蒂施貝因(Johann Heinrich Wilhelm Tischbein),約1780年。(圖片來源/WIKIPEDIA)

■ 翻譯 | 楊璿

美國基督教「十字路」機構(Crossway)在二○一六年一月14日發佈新聞稿,說明巴刻(James Innell Packer)因為雙目失明,必須停下服事,不再能寫作、旅行、演講。這位極具影響力的英 神學家,生於一九二六年七月22日。他在牛津大學讀書時信主,魯益師(C.S. Lewis)對他的信仰影響甚深。一九七九年移居加拿大溫哥華,在維真學院(Regent College)教授神學。《認識神》(Knowing God)是他最著名的作品,被翻譯成多國語言,使多人受益。他接受「福音聯盟」(The Gospel Coalition)專訪時表示:「上帝知道祂在做什麼;即便(我)失明,祂的榮耀最終仍會顯明。」面對教會,巴刻贈言:「要在各方面榮耀基督!」本期《校園》刊登〈傳道書的喜樂〉,與讀者分享傳道書教巴刻的事,也向這位影響深遠的神學家致敬。

從犬儒主義者到現實主義者

基督徒都喜歡彼此考問:「你最喜歡聖經的哪一卷書?」我們自然而然想知道別人——尤其是那些寫書談論聖經的人,對聖經有什麼體會。每當有人問我這個問題,我總說:「傳道書。」萬一有人眉毛一挑問為什麼,我就告訴他們,有兩個原因。

第一,讀到自己覺得有共鳴的作者,總是格外滿足。這就是傳道書的作者給我的印象。他自稱Qohelet ,這是希伯來文,意思是「收集的人」,這個頭銜到了希臘文裡變成Ecclesiastes ,意思是「在集會中演說的人」。在我眼中,他就像是一位深思熟慮的長者,一名傳授智慧的學校老師,有點講究風格,擅長舞文弄墨。第十二章10 節可說是他的品行證明書或第三人的證詞(兩種都有可能),正如這節經文所言,他非常認真看待自己的指導工作,並且努力用令人難忘的方式傳達。究竟此人就是史上那位所羅門,還是有人假託所羅門之名而寫(不是為了欺世盜名,而是想用最有效的方式來強調論點),不得而知。我只確定一件事:如果這真是所羅門晚年所作,那麼,他確實把每一個論點的力量都發揮到了極致。

無論這位「傳道者」是誰,他是個現實主義者,坦言這世界在許多方面都讓人日子很難過。不過,儘管他的性情偏向悲觀主義和犬儒主義(我覺得),但他憑藉強而有力的喜樂神學,並未落入悲觀主義的絕望大洞,也沒掉進犬儒主義的灰心深坑。

我不曉得,別人眼中的我有多符合上面這句話,但我想作這樣的人,所以我喜歡傳道書,視若知己。(當然,我跟傳道者最主要的差別,就是他的思考框架完全在舊約聖經的啟示之內。)

第二,我回顧二十歲前的信主經過,發現自己從傳道書中獲得我當時亟需的智慧。耶穌基督得著我的時候,我已經快變成一個犬儒主義者了。但是,上帝的恩典完完全全馴服了我。而且我認為,傳道書及其作者厥功甚偉。

犬儒主義者是什麼樣的人呢?他們已經不大相信生命中有良善,看不起人在真誠、道德、價值方面的需求,對此嗤之以鼻,認為太過空洞,並且批判各種求新求善的計畫。他們因為理想幻滅而灰心喪志,又受到生命經驗的傷害,所以自尊心隱隱作痛,打死也不願認為也許別人的智慧比自己高、做事比自己好。相反的,他們視自己為勇敢的現實主義者,認為別人都是自欺欺人的傢伙。徬徨不安的青少年很容易陷入犬儒主義而不自知,我當年就是這樣。

我生在一個穩定的家庭,課業表現也不錯,但是因為天性內向,在人前總是羞怯侷促。而且,運動和團隊比賽都是我的禁區,原因是我腦袋有洞——真的,就在天靈蓋上,是七歲那年一場車禍造成的。有好幾年的時間,我都得戴著一塊鋁片,用鬆緊帶固定在頭上,把洞蓋起來,因為這裡沒有頭骨。這副身子骨兒,自然也不可能去學游泳、學跳舞了。

因為這些緣故,我成了一個孤伶伶的怪人,這對我來說是很痛苦的事,對任何青少年來說都一樣。所以,我發展出一套自我保護的酸民心理,心安理得地對生活不抱期望,愈來愈多苦毒。為了維護自尊,我在學校裡為基督信仰的真理挺身與人舌戰,但我對上帝毫無興趣,也不願降服於祂。然而,成為一個真正的信徒,不再當個掛名基督徒之後,我變了,而傳道書尤其讓我看見過往看不出的生命種種。

傳道書教我的事:學習度日

在傳道書字裡行間等著我的,是一種現實觀,與我那粗淺的犬儒主義截然不同。

舊約聖經有五卷智慧書,傳道書是其中之一。有人說,詩篇教我們怎麼敬拜;箴言教導處世之道;約伯記教人怎麼受苦;雅歌教人談戀愛;而傳道書呢,教我們怎麼度日。怎麼度日?答案是:實事求是並且心懷敬重,謙卑自抑,沉著知足,以智慧與喜樂度日。

若沒有讀到第三章之後的內容,可能會以為,傳道書所表達的不過是對一切現狀的不解和憂鬱罷了。可是第二章26 節已經超越這個層次了。「上帝喜悅誰,就給誰⋯⋯喜樂。」喜樂之於傳道書,是中心主題,也是莫大的恩賜祝福,就好比喜樂之於——腓立比書吧。

傳道書是對於「度日」這回事的流暢默想。整卷書分為前後兩半,各由一連串小單元組成。這些小單元隨意並陳,互無關聯,但在邏輯上與神學上由這卷書的主題綰繫起來。把一切結合起來的,是三道重複出現的命令:

要敬畏上帝;「敬畏」(fear)在傳道書跟在箴言裡一樣,意指「信靠、遵行、榮耀」,而不是「害怕」(三14,五7,七18,八12∼13,十二13)。要認出生活中的美好事物都是上帝的賞賜,因而順應領受,好好享受(二24∼26,五18∼19,八15,九7∼9)。要記住,上帝會審判我們的行為(三17,五6,七29,八13,十一9,十二14)。

此外,統合一切的還有兩大特色。第一是這卷書頭尾都出現的句子:「傳道者說:虛空的虛空,凡事都是虛空。」第一章2 節用這句話開場,第十二章8 節則以此作結。「虛空」(vanity)一詞的字面意義是「蒸氣;濃霧」,出現二十多次,傳達出空空蕩蕩、沒有意義也沒有價值、失去方向的迷茫。「捕風」則是企圖用手抓住風,是一幅別有寓意的畫面(一14、17,二11、17、26,四4,六9)。這兩個隱喻都指白費力氣,而世上處處可見徒勞無功的事,作者如是說。

第二個把一切統合起來的特色是「日光之下」一語。全書有不下二十九處的斷言,不談上帝,只從塵世的角度去評價事物的表相,就是用這四個字來表明立場、突顯觀點。

傳道書的前半部,也就是第一至六章,可說是在「日光之下」一路下滑,掉進一片不妨稱作「虛空的黑暗」之中。傳道者把自然秩序、智慧本身、放縱的享樂、全然的勞苦、賺錢、公職、司法系統、虛偽信仰,全都細細探究過了,想找出這些事情究竟有什麼意義、目的,能給人多少成就感。傳道者也說出,他之所以探究這些事,是因為上帝在人心深處安置了「永生」(三11)——那是一種欲望,而上帝也知道人有這樣的欲望,人想要知道萬事萬物如何彼此契合,以致產生長久的價值、榮耀、滿足。但是這番探究失敗了,徒留一無所得的挫敗感。言外之意呢,就是這條路行不通。

傳道書後半部,也就是第七至十二章,有點東拉西扯,甚至可說兜圈子。傳道者花很多工夫表示,即便世事如此,還是要追求智慧,操練謙虛、安靜、勤勞,這樣做絕對值得,而且最好趁年輕早早開始。他把老年比擬為正在崩壞的房屋(十二1∼7),然後逐步導出一個鄭重的結論:

這些事都已聽見了,總意就是:敬畏上帝,謹守他的誡命,這是人所當盡的本分。

最後一句話的意思不容易掌握,重點可能是「本分」二字,也可能帶有「人的完整性」這個觀念。《佳音聖經》(Good News Bible )譯得很好:

敬畏上帝,遵守他的誡命,因為這正是人受造的目的。上帝要審判我們所做的一切事。( 十二13∼ 14,依原文直譯)

喜樂神學貫穿並撐起整卷傳道書,那麼,我們最後該怎麼闡述這樣的喜樂神學呢?正如新約聖經所描述的,基督徒以基督為樂,以救恩為樂,已經是更進一步了。不過傳道書打下了正確的基礎,教人視喜樂為上帝的恩慈賞賜而歡慶,在日常的活動與人際關係中辨識出喜樂的可能性。

人莫強如吃喝,且在勞碌中享福,我看這也是出於上帝的手。(二24)

我就稱讚快樂。(八15)

在你一生虛空的年日,就是上帝賜你在日光之下虛空的年日,當同你所愛的妻,快活度日。(九9)

因為過於驕傲,而不屑享受那可享受的,是非常醜惡的弱點,需要即刻改正。承認吧——這也是我很久以前不得不學的功課:發現平凡的事物如何在上帝的治理下帶來喜樂,正是治療犬儒主義的良方。

巴刻(J. I. Packer)加拿大維真神學院(Regent College)的Board of Governor’s 神學教授,著作四十餘本,包括最暢銷的《認識神》(Knowing God ,林來慰譯,香港:證道,1979) 【延伸閱讀】:

天國的鑰匙

從希臘文句型圖解讀提多書信息

人很複雜,歷史也一樣

轉寄

轉寄 站內文章搜尋

站內文章搜尋